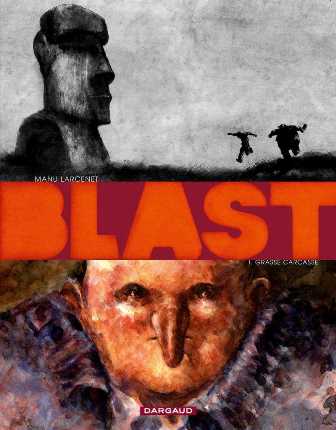

BLAST

J’ai rencontré Polza Mancini à un réveillon. Deux albums de Manu Larcenet m’attendaient, enrobés de papier rouge et or avec des petits sapins stylisés. Assurément pas la place de Polza. Le lendemain, en cette fin de journée vaseuse du 25 décembre, de digestion paresseuse et solitaire, j’ai ouvert le premier tome. Entre chien et loup, normal avec Polza. Je ne l’ai pas lâché, l’ai relu ensuite plus lentement. Puis j’ai pris le deuxième, un peu plus tard, pareil. Une lecture inconfortable et fracassée, la force noire de cette œuvre m’a capturé. J’ai donc attendu patiemment la parution du troisième tome, relisant les autres, et je viens d’en finir, sonné une fois de plus, le quatrième et ultime épisode.

Polza Mancini est laid, pachydermique, avec un nez en pointe, rien pour lui, définitivement rien de rien. Il est en garde à vue, face à deux flics. Ils savent des trucs, Polza en sait aussi, pas forcément les mêmes, on ne saura rien de plus, sauf qu’il semble accusé d’avoir fait quelque chose de moche à une Carole. Les flics attendent des aveux, pour l’envoyer en prison ou à l’asile. Lui, digresse à contre-emploi, les lanterne un peu avec une inertie embarrassée et parfois narquoise, mais bavarde, en vrac, du baratin un peu aussi, pas toujours possible à trier. Il n’a pas envie d’avouer mais plutôt de raconter, pas pour être pardonné non, mais être compris, si tant est que cela soit possible, pour lui-même ou piger pourquoi il existe encore, le lecteur hésite avec lui. A le croire, à le suivre aussi. Il divague sans cesse, devant les flics, seul dans sa cellule, ou dans son récit. Les statues de l’île de pâques le traversent, l’ivresse aussi, beaucoup, et son père aussi, tout maigre, un bec plutôt qu’un visage, mort cancéreux, et le Blast, de temps en temps.

Après avoir enfin emmené les enquêteurs où il voulait : en son histoire cousue de fil blanc barbelé, Il leur raconte son premier Blast. C’était à la mort de son père, la couleur jaillit brièvement dans le noir et blanc, le dessin se fait naïf, enfantin. « Le monde suspendu s’est volatilisé, débarrassé de toute morale… c’était magnifique ». La redescente du Blast est sordide, toujours. Écrivain dilettante, Il rompt soudain d’avec le monde, et part dans une sorte de misérable roadmovie -sans aucune route-. S’immergeant dans la nature, s’y vautrant plutôt, les seuls humains qu’ils croisent sont aussi pouilleux que lui, drolatiques, violents ou immobiles. Il y connaît à nouveau le Blast, plus ample, face à nouveau à un Moaï de l’île de Pâques, il s’y découvre « géant subtil, sans ma grande carcasse, sans mémoire, ni histoire à trainer, le grand soir, le vrai ». Nouvelle descente glauque. Paf. Retour au réel du commissariat, les flics s’impatientent, l’un trop cartésien, décroche, l’autre écoute, perplexe, tout en vérifiant les étapes immondes du parcours du cas Mancini. Certaines sont vraies, d’autres difficiles à lire ou à croire, le lecteur n’en sait trop rien. Polza clôt cet épisode par un « la vérité est plus facile à dire qu’à entendre ».

Là, le lecteur veut savoir, il ne sait pas quoi, ce n’est pas vraiment un polar, mais l’énorme et minable histoire de l’informe Polza occupe son esprit. Une intrigue débordante de crasse humaine, de ses excréments, mais avec le recul permis par l’intelligence du monstre sur lui-même, est pathétique.

Le deuxième opus s’ouvre sur un flic qui annonce à l’autre, la mort de la Carole, ce qui semble les obliger d’écouter Polza raconter son errance. « Allez dans son sens « dit le chef. Polza se perd alors dans de longues pages silencieuses, en pleine nature, images oniriques, un Polza estival, presque léger, seul, loin des autres. Puis l’hiver, sombre, arrive ; Polza « emprunte » des maisons isolées, où il rencontre Carole dans un rêve –torride-, puis cauchemar à la fin, elle le massacre, à moitié. Les flics ont du mal à le suivre, l’un craque, et lui met un coup de boule, mais Polza fuit, se fond dans son histoire, le lecteur aussi, un peu floué, laissant des trous ou des gouffres, sans réponses, Polza se forgeant un chemin singulier ouvert par le Blast, qui nous reste inaccessible, mais qui lui forge une force de caractère à la fois dérisoire et imputrescible, comme un bloc-labyrinthe de ses tourments, obscurcissant un peu plus notre compréhension… Il nous échappe toujours, mais avive notre curiosité.

Les flics -énigmatiques- lui balancent la photo de Jacky, ce qui réamorce la réalité du récit. Notre Polza replonge seul dans ses squats pourris, toujours entre ivresse et médocs, pour amortir la rudesse de sa minable épopée. Il a croisé le fameux Jacky, qui d’entrée le rosse à mort, se croyant menacé, pour finalement soigner un Polza détruit, car il a découvert in extremis avant de l’achever que sa victime avait écrit « toute la cuisine que j’aime », son livre culte ! Jacky est une sorte de Francis Heaulme rock, lettré et dealer, avec qui Polza hiberne, se perd un peu plus, s’oubliant dans les livres. Leur séparation sera causée par le massacre répugnant -l’apocalypse- d’une camée micheton par Jacky. Confirmé par les flics.

Ils mettent la pression à Polza au début du troisième album pour tenter d’avoir un récit exact de ce qu’il a pu faire à la fameuse Carole. Plutôt que de répondre, Polza reprend le fil de ses squats hivernaux, dont l’un dans la maison d’un peintre, suicidé, pendu, aux œuvres douloureuses. Son dégout de lui-même se fait plus fort « ma nouvelle vie se changerait en impasse, tôt ou tard, vers quoi me tournerai-je lorsqu’il ne restera rien que je n’ai déjà tenté, en pure perte », on le croit lorsqu’il trouve un pistolet. La couleur apparaît brutalement, avec un sens différent du « beau » blast du début. Puis apparaît un petit paysage simple fait par le peintre, cela l’apaise, il se remet en route. Mais replonge peu après, ne supportant pas son image dans un miroir, se larde de coups de couteau, pour terminer convalescent dans un hôpital psychiatrique, en redevient presque normal au milieu des autres hébergés plus ou moins perchés, ou plus barrés que lui, enfin peut-être. Il s’en évade non sans avoir martyrisé l’infirmière, un peu trop matrone à son goût.

« Je menais la vie de ceux qui choisissent de mourir, mais qui espèrent que le monde se chargera de la besogne » Il se replonge dans la nature la tête la première, il y rencontre ses statues de l’île de pâques sculptées sur les arbres d’un petit bois où il séjourne longtemps, seul, ressassant son enfance, ses peurs passées, ses affections ratées, la sécurité que lui apportait son père et le jour ou ce sentiment s’est brisé. Le blast libérateur et rare l’accompagne toujours. Il rencontre alors deux marginaux largués qui après avoir copiné, le laisseront pour mort, comme un éternel recommencement.

En fuite et déglingué, mais toujours vivant, il croise la 4L de Roland, ils se connaissent déjà d’entre les fous, c’est le père de la Carole, car elle est avec lui. Tous les trois vont vivre ensemble à la campagne, il y ressuscite. Entre rage et violence, un tout petit peu d’affection et un faux calme bucolique, celui de seulement les beaux jours. On découvre que ce serait Roland qui a sculpté les Moaïs du petit bois. Carole attire Polza, à sa manière. Retour brutal chez les flics, où l’on apprend que Roland est mort, assassiné, que tout laisse à penser que Polza l’a tué, mais Polza balance Carole…

La quatrième partie retrouve presque la narration familière de la bande dessinée. Polza est bien obligé de se défendre des soupçons des flics. Il se raconte donc, en flash back hivernal, Il est amoureux de Carole, elle-même est ambiguë y compris dans ses excès de hargne brutale. Roland les gêne, violeur récidiviste faut dire, que sa folie reprend doucement. L’usage de la couleur inquiète maintenant. De même, le trio explose lentement et se détruit progressivement, par paroxysmes successifs, avec de très légères pauses, aussitôt lézardées par le comportement de Roland et l’inaptitude de Polza à repartir, Carole semble n’attendre rien. Le drame arrive, donc, mais les flics, aussi, presque simultanément, pour coffrer Polza.

Je tais la fin, elle est juste un choc logique, sans un gramme de répit pour Polza, dont on prend la cruauté en pleine gueule par l’astuce finale et malicieuse de Larcenet, qui avant de nous laisser vidés et désemparés, nous laisse entrevoir ce qu’est le Blast et complète quelques-uns des blancs laissés en cours de route par le conte de Polza.

Le noir et blanc, leurs proportions variables, dosée, en une palette de gris, dilués à loisirs, nuancée ou non, fortifient l’histoire et la rythment, dans de longues pages où l’auteur se laisse aller à exprimer librement son talent graphique sans contrainte, ni crainte de casser les codes classiques ou au contraire y revenir, pour étendre l’errance de son anti-héros ou la stopper, à la fois dans la durée et dans le cheminement de Mancini, par l’ampleur du dessin aussi, avec lesquels tranchent les séances du commissariat, de l’hôpital , ou de la fin de Polza, cadrées serrées au décor sobre. 800 pages, cela pourrait paraître long d’une seule traite, ce serait difficile, ça l’est oui, mais pas par l’ennui. La brutalité dont est victime ou coupable son personnage serait intenable, sans ces ruptures et ces instants de vide blancs ou noirs, faisant écho à ceux de la vie de Polza.

Polza est bipolaire, schizophrène, ambivalent, souffre de ne ressembler à quiconque et de ces pulsions qui s’opposent en lui, jusqu’au déni même. Il ne peut se supporter à vivre ainsi. Sa solitude est insondable. Mais il a l’humanité suffisante pour nous la dire, même si sa folie bricole une réalité pour mieux nous la taire jusqu’à l’inconscience. Dans son périple dans « la république des manges-misère », l’estime de soi disparaît pour tous, niée par cette survie en mode animal. Polza marche ou fait des pauses faussement naturalistes, manière de s’ôter du poids de son humanité dérangée. Il recherche un apaisement, le blast, mais chute quand même, à plusieurs reprises, avant la fin ultime, révélatrice et imparable, pour tout dire, véritable.

La mise en image de Larcenet rend cette souffrance palpable, proche, on la ressent presque, sans pour autant s’y complaire ou en rester le simple spectateur. Son talent de raconteur, ou de scénariste, voire des deux, magnifient son œuvre, objet d’art singulier bâti sur une noirceur abyssale que d’aucuns n’attendraient pas d’une bande dessinée. J’ignore ce qu’on pourrait y trouver en racines autobiographiques de l’auteur, s’il y a mis des références intimes, qu’importe, ce côté-là, lui appartient. Comme chaque lecteur qui y trouvera ses propres références, ou ses interférences même. Mais nul doute, qu’une part de lui-même a participé à la construction de cette œuvre atypique, qu’elle lui était absolument nécessaire par ce besoin même d’exprimer l’indicible, un portrait à l’eau forte de la folie humaine, fascinante par sa nature même, d’une esthétique toujours en rapport avec son sujet, qui vous laisse pantelant, incertain d’avoir tout saisi, tout compris.

Pour mieux y revenir et prendre une autre claque, différente de celle d’avant, de celles que procurent durablement tout chef-d’œuvre.

Post Scriptum : Vous l’aurez compris, les nobles âmes, les trop sensibles ou les moralistes peuvent passer leur chemin, sauf à vouloir être ébranlés, comme la folie prédatrice bouleverse l’esprit de Polza pour en faire un prédateur. Et enfin, l’auteur n’a pas besoin de promo supplémentaire, ce que ce billet ne voulait pas être, il en a vendu déjà des Blast par camions entiers.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 37 autres membres